PoS 世界正在降通膨、削減質押!Polkadot、Solana、NEAR、Celestia 的集體反思!

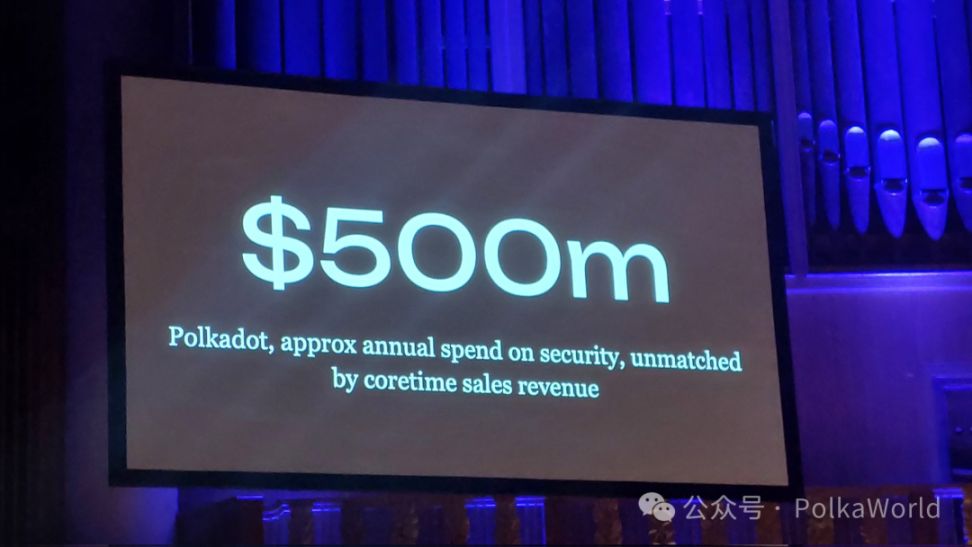

當 Gavin Wood 在 Web3 Summit 上宣布——Polkadot 將把安全成本(Staking 獎勵)從每年 5 億美元削減到 9000 萬美元時,這不僅在 Polkadot 社群掀起了震動,也像一記重錘砸向整個 PoS 世界的「預設邏輯」。

但,9000 萬真的能撐起 Polkadot 的安全體系嗎?

這個問題背後,藏著整個產業都不敢直面的追問:我們這些年到底在為「安全」付多少錢?這種安全真的值嗎?

- Solana 開始懷疑自己是不是「花太多錢補貼質押」,於是提出智能發行;

- NEAR 直接發起提案,希望把通膨從 5% 砍半到 2.5%;

- Celestia 更激進,乾脆主張取消 staking,改用鏈下治理(PoG)挑選驗證人,把通膨從 5% 一刀砍到 0.25%。

從 Polkadot 的 9000 萬美元實驗,到其他公鏈的通膨改革,我們看見了一個共識正在形成:PoS 安全神話正在被打破,整個產業開始重新計算「安全的價格」。

PoS 世界的集體反思 —— Solana、NEAR、Celestia

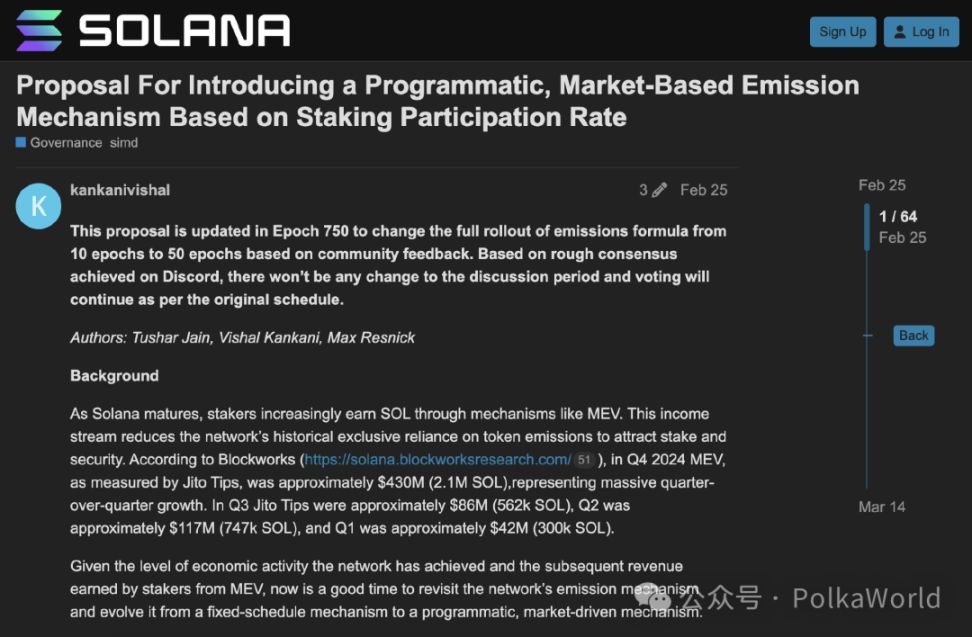

Solana 在今年 1 月份開始質疑質押系統帶來的通膨和拋壓問題。他們認為,隨著網路成熟,質押者越來越多地從其他管道(如 MEV)獲得收益(2024 年第四季度 Jito Tips 高達 4.3 億美元)。網路質押量大幅增加的同時,發行機制卻沒有隨之調整,導致網路為「安全」付出了超額成本。並且過度發行會讓 DeFi 裡的 SOL 變少(機會成本),也會給網路帶來長期拋壓。

在這樣的背景下,Solana 社群提出 SIMD-0228 提案,希望把「傻發行(Dumb Emissions)」升級為「智能發行(Smart Emissions)」:通過質押參與度動態調節發行量。

- 質押率高時減少發行,避免浪費;

- 質押率低時增加發行,維持安全。

目標是將 SOL 的發行降到「確保網路安全所需的最低限度」,緩解通膨與拋壓,讓代幣經濟更加健康。

Celestia 的聯合創辦人 John Adler 也在今年的 6 月發佈一篇帖子,他提出一個更為激進的方案 —— 乾脆主張取消 staking,改為鏈下治理來挑選驗證人。

取消給質押者的獎勵,只把發行支付給驗證人。

Staking 不再用來「挑選驗證人」,而改用治理來決定誰是驗證人。

手續費也不再發給質押者,而是直接燃燒或按全體代幣持有人平分。

他認為質押已經變得「無意義」,可以從協議中徹底移除。

因為,在 Celestia 中,現在 PoS 鏈的通膨(5%)絕大部分是為了給質押者發獎勵。 如果在 PoG 下,發行只給驗證人,發行量可直接砍掉 20 倍,將通膨從 5% 降低到 0.25%,這樣可以大幅降低通膨,同時保持網路安全。

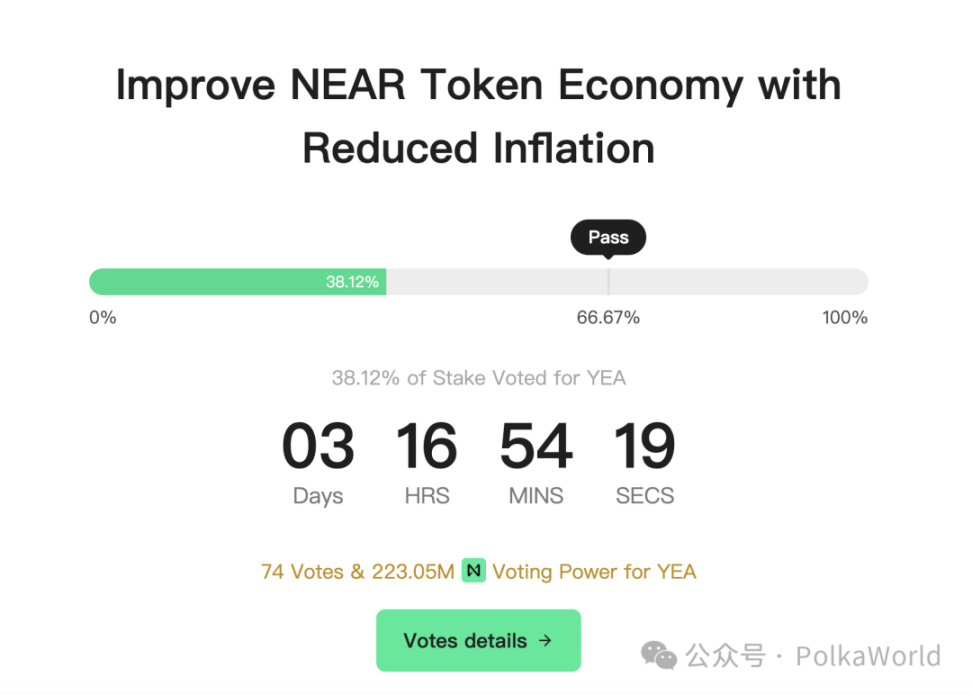

NEAR 今年 6 月份提出提案,希望將通膨率從 5% 降至 2.5%。

NEAR 當前每年固定 5% 通膨,原本預期高頻使用 & 手續費燃燒可將淨通膨降至 2–3%,但現實是 —— 過去一年僅 0.1% 供應量被燃燒,幾乎完整的 5% 通膨直接進入市場,每年新增 6000 萬枚 NEAR,不斷稀釋持幣者。在意識到其他 PoS 鏈(Polkadot、Solana、Aptos)都在降低通膨,NEAR 表示自己不能掉隊。

在今年的 6 月份提出提案,建議將最高通膨率從 5% 降至 2.5%。並預計其質押收益會調整至 4.5%(假設 50% 代幣被質押),希望將更多的 NEAR 投入 DeFi,而不是單純質押吃利息。

這些討論背後有一個共同的認知:PoS 世界可能花了太多錢。

過去幾年,整個產業預設「安全 = 更多質押 + 更多通膨獎勵」,於是大家用數以億計的美元補貼 staking,造出了一個看似牢不可破的護城河。

但從 Polkadot 把安全成本砍到 9000 萬,到 Solana、NEAR 調低通膨,再到 Celestia 甚至想乾脆移除 staking,本質上都在揭示一個現實:我們並不是在為「安全」買單,而是在為一個設計缺陷買單。

Staking 安全神話正在被打破?

為什麼大家都在重新調整質押機制呢?

因為靠通膨補貼質押 來給「安全」定價,這種邏輯或許還停留在 2019 年的舊時代。那句流行的口號 —— 「質押 = 有償安全」,看起來簡單,卻未必經得起時間的檢驗。

那問題是:我們現在到底在為什麼買單?買到的「安全」是什麼?它的成本又是什麼?

很多人其實並不理解「技術安全」——例如延遲、共識協調、網路分區這些底層機制,於是更容易依賴一種「簡單粗暴」的說法:只要鎖住很多錢、質押很多代幣,網路就安全了。

但現實是,今天大多數 L1 都是由同一批大型驗證人公司保護的。那麼去中心化在哪裡呢?

更糟的是,ETF 等機構也通過質押來避免被通膨稀釋,而這會導致普通散戶既無法真正參與,只能被稀釋,又拿不到任何質押獎勵。換句話說,這套所謂的「安全機制」,最後變成了對機構的補貼。

即便 staking 裡存在 slashing(懲罰機制),理論上用來威懾惡意行為,但它往往無法大規模起效:

- 大額質押更像是一場「形象工程」,並非真正的安全屏障;

- 如果 slashing 觸發太慢,等到處罰執行時,代幣價格可能早已崩潰,威懾力也就不存在了。

如果安全 ≠ 巨額質押,那應該是什麼?

那麼,安全到底該怎麼衡量?它不能只看質押數量,還必須考慮真實的攻擊成本和回應速度。

Slashing 只有在以下條件下才有意義:

✅ 攻擊能被快速偵測

✅ 懲罰能在驗證人退出前執行

✅ 誠實節點不會被誤傷

✅ 有高效的協調機制

✅ 網路是同步、準許可的

換句話說:安全不僅是鏈上的數學公式,還包括「社會層」的因素。網路結構、節點連通性、故障檢測,這些基礎性設計同樣至關重要。

Solana 的例子正好說明了這一點 —— 它的頂級驗證人不僅僅是「質押者」,他們還是網路基礎設施的核心提供者。

- 有的運營 MEV 中繼(Jito),負責捕獲、分配鏈上的 MEV 收益;

- 有的提供 RPC 服務(Helius),是開發者和用戶訪問 Solana 的介面;

- 有的是託管方(Coinbase、Figment),幫機構和散戶管理資產;

- 有的背後是大型 VC(Jump),直接投資了生態項目。

他們為什麼不退出?

- 因為他們在這些基礎設施上賺錢,即使沒有質押獎勵,他們也有商業收入。

- 他們有品牌聲譽,一旦退出節點,聲譽和信任都會受損。

- 他們必須「在場」,因為他們投了項目,離開節點就等於放棄對自己投資的支持。

所以,Solana 的安全並不是單靠「鎖很多錢在鏈上」來維持的,而是因為背後的驗證人本身深度綁定了整個網路的基礎設施和利益。這些驗證人的動機並不是單一的「質押獎勵」,而是多元的、結構性的。

如果安全更多來自於治理、網路結構和經濟協作 —— 而不是那一堆「可被罰沒」的代幣 —— 那麼 PoS 的安全成本就該被徹底重算:安全不該是一張不斷燒錢的帳單,而該是一個可衡量、可優化、最終能自我造血的系統。

安全從來不是單一來源,而是資本激勵、治理約束、網路設計與社會結構的綜合結果。

Celestia 的 PoG(Proof of Governance):另一種解法,但不是終點

這就引出了 Celestia 提出的 Proof-of-Governance(PoG)主張。

如果 staking 最終不可避免地因為 LST(流動性質押代幣)、冪律效應和驗證人壟斷而走向集中化,那麼 Celestia 的思路是:乾脆放棄 staking,讓鏈下治理來協調、決定驗證人名單。

只要能選對人—— 依賴信任、聲譽和治理機制 —— 那就直接跳過 staking 這一步。

但 PoG 也不是萬能藥。

為什麼呢?PoG 拿掉了 staking,同時也等於拿掉了 slashing(罰沒)機制。

在 PoS 系統中,slashing 是一種即時的經濟威懾:如果驗證人作惡,他會立刻損失質押資金。這意味著有人「真正買單」。而 PoG 取消 staking,就失去了這種直接的經濟懲罰——一旦驗證人出問題,誰來承擔後果?沒有人有動力第一時間介入,這就容易引發「公地悲劇」:大家依賴網路安全,但出了問題卻沒人負責任。

相比之下,委託式 PoS 模式,雖然不完美,但至少能讓參與者 skin in the game(有利益綁定),逼著他們更謹慎:

- 你選了驗證人,如果他作惡,你的錢虧了;

- 驗證人自己作惡,不僅會被 slashing,還會丟掉聲譽。

這種機制讓所有參與者都必須謹慎——因為代價是真實的、即時的。而 PoG 缺少了這套反饋體系。

更深的問題是,PoG 把 staking 的「經濟風險」換成了「政治風險」。

誰來決定驗證人名單?

治理會不會被少數人操控?

治理的決策是不是足夠快,能應對真實攻擊?

研究 Polkadot 這樣的「重治理」鏈會發現:治理會消耗掉社群大量的注意力和資源,而 Polkadot 已經是極少數擁有成熟鏈上治理工具的項目了。

而對大部分網路來說,連這種工具都沒有,一旦出現問題,治理往往慢到無法應急。

所以,PoG 並不是一個「終極解法」。

它可以解決 staking 帶來的通膨和集中化問題,但它犧牲了 staking 天生具備的經濟約束力,把責任感變得更模糊,把風險從經濟層轉移到政治層。而治理本身並不完美——它同樣會帶來新的權力博弈和效率問題。

Polkadot 的答案:JAM + PoP,從「通膨激勵」走向「市場驅動」

那麼,Polkadot 現在也在進入同樣的討論!

Gavin Wood 在今年的 Web3 Summit 上拋出一個觀點:Polkadot NPoS(提名權益證明)正在拖垮 Polkadot 的安全模型。我們需要一場根本性的替代與重構。

重磅!Gavin Wood 再次扔下了一枚「思想炸彈」:取消 Staking 安全激勵!

雖然,這項提案還沒正式提交到鏈上投票,但我們可以看看,目前為止,已經討論了哪些方面的解決方案。

經濟模型上

1. 降低通膨。採用固定發行量,設定上限 π × 10⁹ DOT(約 31.4 億),每兩年遞減或者像 bitcoin 一樣的減半模型。

2. 引入 Polkadot 原生穩定幣,避免 DOT 被頻繁拋售,保護代幣市場;同時也便於治理系統預算管理,結算更穩定、更可預期。

質押機制上

1. 給驗證人固定法幣獎勵(例如:每月 5000 美元)

2. 給質押者固定法幣獎勵(例如:100 萬美元質押,年回報 3%)

3. 引入「中間資金池」機制 —— 通膨資金不再直發驗證人,而是進入中間資金池,由治理決定是否撥出。例如:

- 當前網路確實需要更多安全投入?→ 撥給驗證人;

- 當前有更緊急的生態資助需求?→ 撥給開發者、項目、活動等;

- 當前網路已經過度激勵?→ 留在池子裡,作為未來儲備;

- 甚至可以用來抵消未來通膨、回購 DOT 或支撐穩定幣。

治理上

提高驗證人的準入門檻,例如:OpenGov 進行 KYC / 面試

底層架構上

1. JAM Core Disabling:未來在 JAM 架構下,當某個 Core 沒有實際價值產出時,系統可以關閉它,停止為它分配驗證人資源和出塊機會。

2. 在 JAM 中引入 Proof of Personhood (PoP) 概念。一種驗證「人類唯一性」(反女巫攻擊)的方式,讓身份 + 聲譽也能參與安全,而不僅僅是資本。如果你能信任身份,就不需要那麼多通膨來保護網路。社會資本可以抵消貨幣成本。

請注意:以上這些,均為 Gavin 提出的供大家討論的一些方向,具體會如何實施,我們還需要根據最終提交到鏈上的提案來決定。

9000 萬美金可以保證 Polkadot 的安全嗎?

那麼現在的問題是,如果 Polkadot 將經濟成本從 5 億美金縮減到 9000 萬美金,Polkadot 的安全系統還能維持正常運作嗎?或者如何才能過渡到社會資本參與進來的時候呢?

如果你不知道 9000 萬這個數字意味著什麼呢?那我們可以算一筆帳!

如果按照當前 Polkadot 網路中只有 600 個驗證人來計算,那按照當前驗證人和提名人的分配機制,假設驗證人可以得到 20% 的佣金,那麼驗證人每個月的獎勵大概只有 2500 美金。那當前 Polkadot 驗證人每個月的最低運行成本是多少呢?這是否可以覆蓋成本呢?

ok,如果我們更加大膽一些,未來沒有了提名人,所有獎勵都給了驗證人,並且我們已經過度到了 JAM,按照 1023 個核心,那我們可能運行一個核心的獎勵只有 7331 美金,而 Gavin 提到目前運行一個 JAM core 的月成本可能在 $15K–$30K,怎麼辦?

他建議當前我們應該聚焦:

1. 降低 JAM 核心的邊際成本,讓更多人用得起;

2. 設計機制支持多方共用一個 JAM(避免「每人都開一條鏈」的浪費);

3. 讓核心(core)更有用,比如支持橋接、SDK 等開發能力。

那有人會說,我們不是要通過 PoP 取代 NPoS 嗎?但即使這樣,節點依然存在成本並需要激勵!

PoP 的目標並不是讓「獎勵為 0」,而是讓「獎勵基於實際服務價值」,並通過身份機制限制參與者數量,使系統經濟效率遠高於 NPoS。

也許未來在 Core 市場成熟之後,DOT 通膨只是一種「bootstrap 補貼」了,後續核心應該由實際使用者(開發者 / 項目方)出錢購買,形成自循環。早期核心的價格還沒有那麼高,需求也沒有上來,我們可以通過通膨提供一些安全成本先覆蓋一些驗證人的成本,但應該慢慢過渡到讓核心的使用者來直接支付核心的價格。

我認為這實際上也是 Gavin 在 Web3 Summit 所構想的路徑,即:

- 初期:降低 DOT 通膨,降低安全成本,但還是會有一部分資金(例如 9000 萬美金)可以補貼給驗證人或者質押者

- 中期:引入 PoP,逐漸降低網路的質押者,安全僅僅有驗證人參與。並逐漸通過優化 JAM 的架構降低核心的價格、擴大用途、服務者更多,轉向開發者 /rollup 項目方等按需購買

- 後期:網路進入自我供需循環,擺脫通膨依賴

所以,Polkadot 要將安全支出壓縮到 9000 萬美金 / 年並非不可能,但必須伴隨結構性架構與經濟模型演化。

當前驗證人結構無法支撐長期運作,不光是 Polkadot 意識到了這個問題,而是產業中更多的 L1 都在重新思考這個問題。

而 Polkadot 提出的解決方案是 JAM + PoP,將安全與獎勵脫鉤,並且高品質的安全計算由市場驅動、按需定價。

在過渡階段,DOT 可能仍需提供部分補貼,但隨著 Core 成本下降、複用率提升、SDK 接入更廣,最終核心將由真實使用者買單,Polkadot 的經濟結構將實現自我供血。

這是 Polkadot 從「通膨激勵 → 市場驅動」的一種探索。

9000 萬可能不是一個隨便定出來的數字,而是一個對核心定價、使用機制、開發者意願、鏈上經濟模型全方位挑戰的導火索。

這個過程可能沒有那麼容易,但一旦開始,我們就已經在到達的路上了!

免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。

您也可能喜歡

XRP獲利了結信號顯示「疲弱」:這會延遲回升至3美元嗎?

Bitcoin、ETH ETF出現17億美元資金流出,但巨鯨買盤緩解價格衝擊

如果BTC價格突破112,000美元,Bitcoin的下一步行動可能會讓交易者感到震驚

Bitcoin「雙底」瞄準11萬美元,但CME缺口或延後漲勢