Le Solar Punk émerge en Afrique : la décentralisation est-elle l'avenir des infrastructures mondiales ?

Le modèle pour la construction des infrastructures du 21e siècle n'est pas dirigé par le gouvernement, n'est pas centralisé et ne nécessite pas de grands projets de 30 ans.

Le modèle de construction des infrastructures du XXIe siècle n'est pas dirigé par le gouvernement, n'est pas centralisé, et ne nécessite pas de grands projets sur 30 ans.

Auteur : Skander Garroum

Traduction : Chopper, Foresight News

Le mythe de « l’attente du réseau électrique »

Une statistique risque de vous indigner : 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'ont pas accès à une électricité fiable. Ce n'est pas un problème technologique, ni un manque de besoin, mais simplement parce que l'extension du réseau électrique vers les zones rurales n'est pas rentable économiquement.

Le modèle de développement traditionnel ressemble à ceci : première étape, construire une centrale électrique centralisée ; deuxième étape, poser des centaines de kilomètres de lignes électriques ; troisième étape, alimenter des millions de foyers ; quatrième étape, collecter les factures d'électricité ; cinquième étape, assurer la maintenance permanente du système.

Ce modèle a bien fonctionné lors de l'électrification des États-Unis dans les années 1930. À l'époque, la main-d'œuvre était bon marché, les matériaux subventionnés, et le gouvernement pouvait exproprier des terrains pour les droits de passage. Mais si vous essayez d'alimenter en électricité un agriculteur dont le revenu annuel n'est que de 600 dollars et qui vit à quatre heures de route de la route goudronnée la plus proche, cette méthode ne fonctionne plus aussi bien.

Quelques chiffres :

- Coût de raccordement d'un foyer rural au réseau : de 266 à 2000 dollars

- Dépense mensuelle moyenne en électricité d'un foyer rural : environ 10-20 dollars

- Période de retour sur investissement : 13 à 200 mois (en supposant que les factures soient payées)

- Taux de recouvrement des factures d'électricité en zone rurale : situation complexe (difficile à garantir en pratique)

Ainsi, les compagnies d'électricité font ce que tout acteur rationnel ferait : elles arrêtent la construction là où la rentabilité disparaît, et ce sont précisément ces zones qui concentrent la population.

C'est le secret inavoué du développement dans les régions en développement depuis 50 ans. « Nous avançons sur des projets d'extension du réseau ! » signifie en réalité : l'extension du réseau est économiquement impossible, mais nous devons le dire pour continuer à recevoir des fonds de dons.

Pendant ce temps, 1,5 milliard de personnes dépensent jusqu'à 10 % de leurs revenus dans des combustibles polluants comme le kérosène ou le diesel. Elles marchent des heures pour recharger leur téléphone, ne peuvent pas réfrigérer médicaments ou aliments, les enfants ne peuvent pas étudier après la tombée de la nuit, et les femmes inhalent chaque jour des fumées de cuisson équivalentes à deux paquets de cigarettes.

Le miracle du matériel solaire

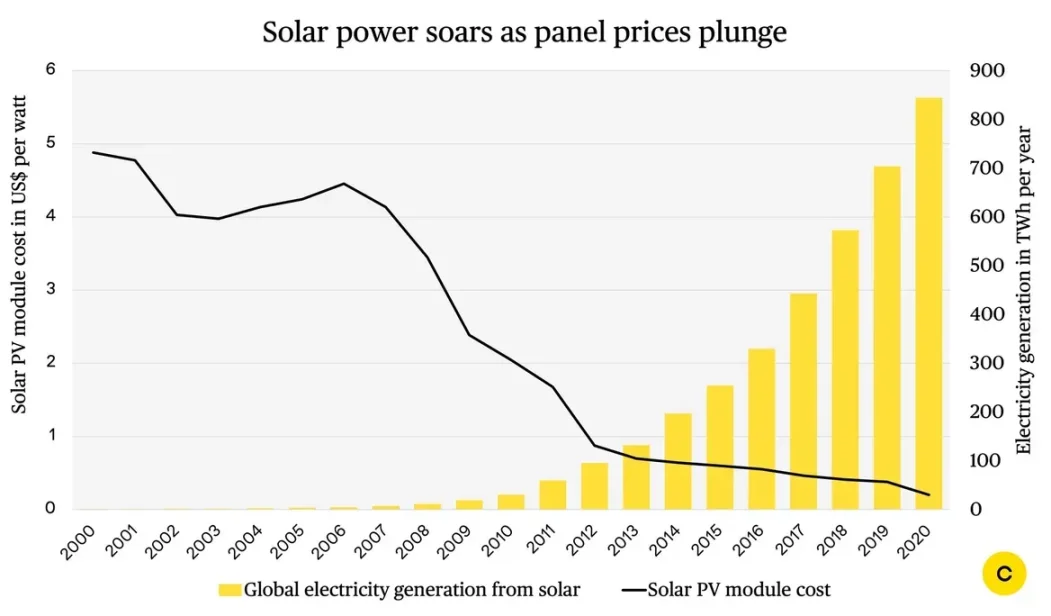

Alors que tout le monde débattait des subventions pour le tarif de rachat et des grandes centrales solaires, le coût du solaire a radicalement changé.

Évolution du prix des panneaux solaires :

- 1980 : 40 dollars / W (watt)

- 2000 : 5 dollars / W

- 2010 : 1,5 dollar / W

- 2020 : 0,3 dollar / W

- 2025 : 0,2 dollar / W

En 45 ans, le prix a chuté de 99,5 %, une véritable loi de Moore version solaire. Encore plus impressionnante est l'évolution du prix des systèmes solaires domestiques complets.

Évolution des systèmes solaires domestiques :

- 2008 : 5000 dollars (seuls les citadins aisés du Kenya pouvaient se le permettre)

- 2015 : 800 dollars (accessibles aux agriculteurs de classe moyenne)

- 2025 : 120-1200 dollars (bénéfice réel pour les petits exploitants)

Le coût des batteries a également baissé de 90 %, les onduleurs sont devenus bon marché, et l'efficacité des ampoules LED a considérablement augmenté. Le niveau de fabrication en Chine a fait un bond en avant, et la logistique en Afrique s'est nettement améliorée.

Ces tendances se sont croisées vers 2018-2020, et soudainement, la rentabilité du solaire hors réseau s'est totalement inversée, les problèmes matériels étant complètement résolus.

Mais il reste un obstacle immense et apparemment insurmontable : pour une personne vivant avec 2 dollars par jour, une avance de 120 dollars est trop chère.

Et c'est là que l'histoire devient passionnante.

Le miracle du coût de transaction nul

Petit rappel historique : en 2007, l'opérateur télécom kenyan Safaricom a lancé la plateforme de paiement mobile M-PESA, permettant aux utilisateurs de transférer de l'argent par SMS.

À l'époque, tout le monde pensait que cela échouerait : qui utiliserait son téléphone pour transférer de l'argent ?

En 2025, 70 % des Kényans utilisent le paiement mobile, non pas en complément des banques, mais en remplacement. Le Kenya est le pays avec le plus grand volume de transactions mobiles par habitant au monde.

Le succès vient d'une vraie douleur résolue : les Kényans transféraient déjà de l'argent via des réseaux informels, et M-PESA a rendu ces transferts moins chers et plus sûrs.

C'est crucial : M-PESA a créé un canal de paiement à coût de transaction quasi nul, rendant économiquement viable la collecte de petits montants.

Cela a complètement brisé les chaînes du modèle de financement, donnant naissance au modèle « Pay-As-You-Go » (PAYG) qui a tout changé.

De produit à service : la percée du modèle PAYG

C'est la clé de toute la transformation, rendant toutes les autres possibilités réelles. La logique du modèle est la suivante :

- L'entreprise (comme Sun King, SunCulture) installe un système solaire chez le particulier ;

- L'utilisateur verse une avance d'environ 100 dollars ;

- Puis, sur 24 à 30 mois, il paie 40 à 65 dollars par mois ;

- Le système intègre une puce GSM permettant la connexion à distance ;

- Non-paiement → coupure à distance ;

- Paiement continu → alimentation continue ;

- Après 30 mois → l'utilisateur possède entièrement le système et profite de l'électricité gratuitement à vie.

La magie réside ici : l'utilisateur n'achète pas un système solaire à 1200 dollars, il remplace ses dépenses hebdomadaires de 3 à 5 dollars en kérosène par un abonnement solaire à 0,21 dollar par jour (soit seulement 1,5 dollar par semaine, la moitié du coût du kérosène). Non seulement c'est moins cher, mais cela offre un éclairage plus puissant, la recharge du téléphone, la radio, et sans risque de maladies respiratoires.

Quel est le taux de défaut ? Plus de 90 % des utilisateurs paient à temps.

La raison est simple : cet actif est vraiment utile, il apporte de la valeur chaque jour. Sinon, ils devraient retourner à l'époque des lampes à kérosène dans l'obscurité, ce que personne ne souhaite.

Voilà l'« innovation » que tout le monde ignore : la baisse du prix du matériel rend le produit abordable, le modèle PAYG le rend accessible, et le paiement mobile rend le modèle PAYG économiquement viable.

Voyons maintenant, à travers deux cas, la réaction chimique produite par la combinaison de ces trois éléments.

Cas 1 : Sun King

En 2023, Sun King a vendu 23 millions de produits solaires, desservant 40 millions de clients dans 42 pays, et vise 50 millions de ventes d'ici 2026. Sa gamme va des lampes solaires portatives aux kits solaires domestiques multi-pièces, en passant par des cuisinières propres au gaz de pétrole liquéfié.

Produits :

- Lampes solaires portatives (50-120 dollars)

- Systèmes home cinéma multi-pièces (200-500 dollars)

- Cuisinières propres au gaz de pétrole liquéfié (acquisition de PayGo Energy)

- Recharge de téléphone, batteries de secours, éclairage

C'est un fossé de croissance exponentielle, chaque progrès rendant le suivant plus facile.

Peu de gens hors d'Afrique le savent : Sun King détient plus de 50 % de part de marché dans son segment. Ce n'est plus une start-up, mais un fournisseur d'infrastructures dominant.

Cela équivaut à une start-up détenant 50 % du marché solaire résidentiel américain, mais son influence et son marché total adressable (TAM) sont encore plus grands, car il n'y a pas de réseau électrique existant comme concurrent.

Cas 2 : SunCulture, une révolution agricole à 14 000 dollars par acre

Si Sun King se concentre sur l'éclairage et l'électrification domestique, SunCulture vise l'amélioration de la productivité agricole, avec des chiffres encore plus impressionnants.

Problèmes clés :

- 95 % des terres agricoles d'Afrique subsaharienne dépendent de la pluie ;

- Les agriculteurs dépensent 2 milliards de dollars par an en pompes à eau diesel.

Solution de SunCulture :

- Pompes d’irrigation solaires ;

- Surveillance à distance via l’IoT ;

- Paiement échelonné à la demande (100 dollars d'avance, 40-65 dollars par mois) ;

- Installation gratuite, garantie 10 ans ;

- Système de goutte-à-goutte inclus.

Résultats concrets :

- Rendement des cultures multiplié par 3 à 5 ;

- Revenu des agriculteurs passant de 600 dollars à 14 000 dollars par acre ;

- Coût marginal nul après paiement (plus besoin de diesel) ;

- Irrigation toute l'année, sans contrainte saisonnière ;

- 17 heures de travail manuel économisées par semaine pour le transport de l'eau.

État d’avancement :

- Plus de 47 000 systèmes déployés ;

- Plus de 40 000 agriculteurs servis ;

- Plus de 50 % de part de marché chez les petits exploitants ;

- Présence dans 6 pays (Kenya, Ouganda, Éthiopie, Côte d’Ivoire, Zambie, Togo).

Ce n'est pas un projet caritatif, mais une fusée en pleine ascension.

Et maintenant, la partie la plus intéressante :

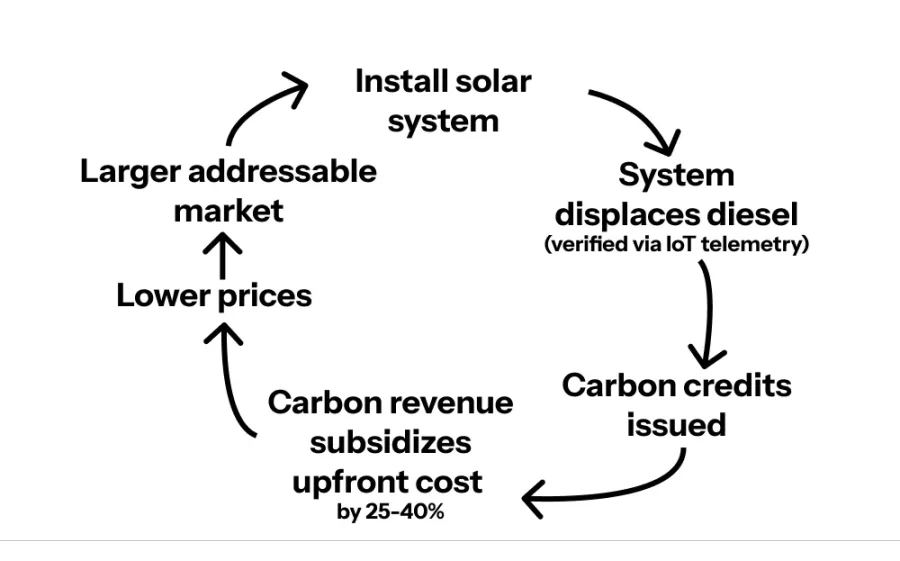

Vous vous souvenez que les pompes solaires de SunCulture remplacent les pompes diesel ? Chaque pompe permet d'éviter 2,9 tonnes de CO2 par an.

47 000 pompes × 2,9 tonnes/pompe = 136 000 tonnes de CO2 évitées par an, plus de 3 millions de tonnes sur 7 ans.

Et l’essentiel est : quelqu’un est prêt à payer pour ces réductions d’émissions.

Faire payer les autres pour vos infrastructures

Voici venu le temps des crédits carbone. SunCulture est la première entreprise d'irrigation solaire d'Afrique enregistrée auprès de Verra (l'organisme mondial de référence pour les crédits carbone). Chaque tonne de CO2 évitée peut être vendue 15 à 30 dollars (crédit carbone agricole de qualité, et non des compensations forestières douteuses).

Récapitulons ce cercle vertueux, cette fois avec le « turbo » des crédits carbone :

- Installer des systèmes solaires ;

- Remplacer le diesel (vérifié par télémétrie IoT) ;

- Convertir les réductions d’émissions en crédits carbone ;

- Vendre les crédits aux entreprises qui en ont besoin ;

- Les revenus carbone subventionnent 25 à 40 % du coût d’avance ;

- Coût réduit → marché cible multiplié par 4 ou 5 ;

- Déployer plus de systèmes → générer plus de crédits carbone ;

- Et ainsi de suite.

Mieux encore : certains sont prêts à acheter les crédits carbone à l’avance.

British International Investment et SunCulture ont lancé le premier « financement d’équipement adossé au carbone » : 6,6 millions de dollars de fonds, prise en charge du risque de fluctuation du prix du carbone, SunCulture reçoit des fonds initiaux, et les agriculteurs peuvent acheter des pompes à 25-40 % de moins.

C'est le modèle idéal : l'impact climatique, autrefois externalité, devient une source de revenus ; le problème carbone du Nord subventionne l'accès à l'énergie du Sud.

Le mécanisme des crédits carbone transforme les infrastructures climatiques en une classe d'actifs finançable à grande échelle.

Alors, que va-t-il se passer ensuite ?

Pourquoi ces entreprises ne sont-elles pas encore généralisées ?

Pourquoi le marché est-il si concentré ? Parce que gérer toute la chaîne de valeur est extrêmement difficile. Il faut :

- Expertise en fabrication de matériel ;

- Chaîne logistique couvrant des marchés dispersés ;

- Réseau de distribution du dernier kilomètre (Sun King compte 29 500 agents) ;

- Capacité d'intégration des paiements mobiles ;

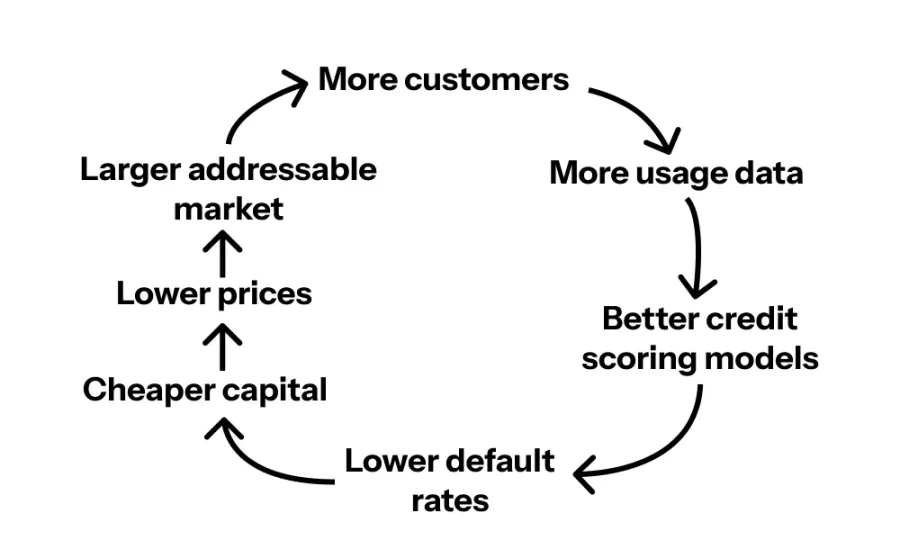

- Modèle de scoring de crédit pour les non-bancarisés ;

- Systèmes IoT / télémétrie ;

- Service client en plus de 10 langues ;

- Capacité de financement (actions, dette, titrisation) ;

- Partenariats sur le marché du carbone ;

- Conformité réglementaire dans plus de 40 pays.

La plupart des entreprises n’en maîtrisent que 2 ou 3, les gagnants les maîtrisent toutes.

Cela crée d’énormes barrières à l’entrée et un fossé durable. Les nouveaux entrants ne peuvent pas se contenter de panneaux moins chers, le vrai fossé est la capacité d’exécution sur toute la chaîne de valeur.

Ce modèle est-il scalable ?

Faisons un calcul pour voir son potentiel :

- 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne sans électricité fiable ;

- 570 millions de petits exploitants agricoles en Afrique ;

- 900 millions de personnes utilisant des cuisinières traditionnelles en Afrique.

Et ce n’est que l’Afrique. En ajoutant l’Asie (1 milliard de personnes sans électricité), le marché dépasse 300 à 500 milliards de dollars.

Mais l’essentiel est que ce chiffre sous-estime largement l’opportunité. Le système solaire n’est qu’un cheval de Troie, le vrai business est la relation financière avec des centaines de millions d’utilisateurs.

Car vous construisez en réalité une couche d’infrastructure numérique, capable de soutenir :

- Prêts à la consommation (smartphones, motos, électroménager) ;

- Financement de l’élevage / agriculture ;

- Produits d’assurance ;

- Services médicaux ;

- Services éducatifs ;

- Traitement des paiements.

Ainsi, le vrai marché total adressable, c’est l’ensemble des dépenses de consommation des 600 millions de personnes qui vont accéder à la classe moyenne.

Effets de second ordre à grande échelle

Élargissons la perspective : que se passe-t-il quand plus de 100 millions de personnes accèdent à l’électricité grâce à ce modèle ?

- Les enfants étudient la nuit → meilleures notes → meilleurs emplois ;

- Les adultes travaillent la nuit → revenus accrus ;

- Irrigation toute l’année → rendement multiplié par 3 à 5 → sécurité alimentaire ;

- Recharge facile du téléphone → accès au paiement mobile → inclusion financière accrue ;

- Généralisation de la réfrigération → stockage des vaccins → prévention des maladies ;

- Généralisation de la réfrigération → conservation de la viande et du lait → réduction du gaspillage alimentaire ;

- Fin de la fumée de kérosène → moins de maladies respiratoires ;

- Cuisinières propres → 600 000 décès de moins par an dus à la pollution intérieure ;

- Remplacement du diesel → amélioration de la qualité de l’air.

Venons-en à l’essentiel

Voilà le modèle d’infrastructure du XXIe siècle : pas dirigé par l’État, pas centralisé, pas de grands projets sur 30 ans. Mais modulaire, distribué, mesuré numériquement, surveillé à distance, financé en pay-as-you-go, subventionné par le carbone, déployé par des entreprises privées sur un marché concurrentiel.

Modèle d’infrastructure du XXe siècle :

- Production centralisée ;

- Dirigé par l’État ;

- Financement de grands projets ;

- Cycle de construction de 30 ans ;

- Monopole des services publics.

Modèle d’infrastructure du XXIe siècle :

- Distribué / modulaire ;

- Dirigé par le secteur privé ;

- Financement pay-as-you-go ;

- Déploiement en quelques jours / semaines ;

- Marché concurrentiel.

C’est ainsi que se construira l’avenir.

Analyse pessimiste

Quels problèmes peuvent survenir ?

Précisons d’abord : ce n’est pas une solution miracle — le solaire pay-as-you-go convient aux foyers et petits agriculteurs, pas aux usines ou à l’industrie lourde, et ne peut pas remplacer totalement le réseau.

- Risque de change : les entreprises se financent et achètent du matériel en dollars, mais sont payées en naira / shilling locaux. Un effondrement monétaire peut ruiner la rentabilité du jour au lendemain.

- Risque politique / réglementaire : le gouvernement peut limiter les prêts, imposer des droits de douane sur le solaire, ou subventionner le réseau / diesel pour protéger les services publics nationaux.

- Risque de défaut : un taux de défaut de 10 % semble bon mais reste fragile, un choc économique, une sécheresse ou une instabilité politique peuvent faire exploser les défauts.

- Complexité de la maintenance : panneaux solaires durent 25 ans, batteries 5 ans, pompes peuvent tomber en panne. Créer un réseau de service en zone rurale africaine coûte cher.

- Volatilité du prix du carbone : en 2024, le prix du crédit carbone est passé de 30 à 5 dollars/tonne. Si 25-40 % de l’accessibilité dépend du revenu carbone, la volatilité est un coup dur.

- Risque de concurrence du réseau : si le gouvernement développe vraiment le réseau (peu probable économiquement, mais possible avec assez de subventions).

- Goulots d’étranglement logistiques : congestion portuaire, retards douaniers, fluctuations tarifaires, contrôles à l’export chinois, logistique du dernier kilomètre, tout cela peut retarder l’installation, augmenter les coûts, immobiliser le fonds de roulement.

Fait intéressant, Sun King commence à produire localement en Afrique, ce qui réduira de 300 millions de dollars les importations dans les prochaines années.

Analyse optimiste

Le scénario pessimiste mérite l’attention, mais explorons aussi le scénario où ce modèle non seulement réussit, mais explose.

La courbe des coûts n’a pas encore atteint son plafond

Le prix des panneaux solaires a baissé de 99,5 % en 45 ans, mais ce n’est peut-être que la moitié du chemin.

Situation actuelle :

- Capacité de production solaire chinoise supérieure à 600 GW (1 GW = 1 milliard de W) ;

- Demande mondiale annuelle d’environ 400 GW ;

- Surcapacité → chute imminente des prix.

Tendances futures :

- Panneaux solaires : 0,2 dollar/W → 0,1 dollar/W d’ici 2030 ;

- Batteries : avec la généralisation des batteries sodium-ion, coût encore réduit de 50 % ;

- Systèmes solaires domestiques complets : 120-1200 dollars → 60-600 dollars.

Un système d’entrée de gamme à 60 dollars élargira le marché cible de 600 millions à 2 milliards de personnes. Ce n’est pas seulement l’électrification rurale africaine, mais aussi l’accès à l’électricité pour les zones rurales d’Inde, du Bangladesh, du Pakistan, d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine.

Les institutions de développement injectent des fonds massifs et bon marché

Actuellement, ces entreprises se financent à des taux de 12-18 %. Que se passerait-il si les institutions de développement jouaient vraiment leur rôle ?

Scénario idéal :

- Banque mondiale, IFC, British International Investment créent des fonds dédiés ;

- Prêts « de-risking » pour Sun King, SunCulture et autres opérateurs matures ;

- Coût du financement passant de 15 % à 5-7 %.

Conséquences :

- Paiement mensuel réduit de 30-40 % ;

- Marché cible élargi de plus de 200 millions d’utilisateurs ;

- Période de retour sur investissement réduite de 30 à 18-24 mois ;

- Vitesse de déploiement multipliée par 3 à 5, meilleure rentabilité unitaire.

Cela rappelle ce qui s’est passé après la validation du microcrédit par la Grameen Bank, avec des milliards de dollars de capitaux bon marché affluant sur le marché.

L’effet réseau ne fait que commencer

Un facteur clé est sous-estimé par tous : la reconnaissance sociale à grande échelle.

La roue de la croissance :

- Village A : 3 foyers installent le solaire ;

- Les voisins voient : enfants étudiant la nuit, pas d’odeur de kérosène, téléphones toujours chargés ;

- En 12 mois, 30 foyers du village A installent le solaire ;

- Les villages voisins l’apprennent → carnets de commandes des agents saturés ;

- L’entreprise élargit son réseau de distribution pour répondre à la demande.

Les chiffres le prouvent :

- Depuis 2018, le coût d’acquisition client de Sun King a baissé de 60 % ;

- Raison : bouche-à-oreille, parrainage — « mon cousin en a une » ;

- Dans les marchés matures (comme le Kenya), plus de 40 % des ventes viennent des recommandations.

Quand 20 à 30 % des foyers d’une région possèdent le solaire, cela devient le choix par défaut. Vous n’êtes plus un précurseur, mais un retardataire. C’est ainsi que le téléphone portable s’est répandu en Afrique : une fois le point de bascule atteint, la courbe d’adoption explose.

Les réseaux électriques qui n’ont jamais atteint les zones rurales sont finalement devenus un cadeau. Pendant que les experts du développement débattaient 50 ans sur la façon d’étendre les infrastructures du XXe siècle à la campagne africaine, quelque chose de plus intéressant s’est produit : l’Afrique a directement construit la version du XXIe siècle.

Modulaire, distribué, numérique, financé par les utilisateurs eux-mêmes, subventionné par la réduction de leurs émissions carbone.

Le futur solaire punk n’est pas de la science-fiction. Ce sont 23 millions de systèmes solaires, 40 millions de bénéficiaires, et surtout, c’est ce à quoi devrait ressembler la construction d’infrastructures quand on se libère du passé.

Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.

Vous pourriez également aimer

Le volume de SOL augmente de 60 % alors que les analystes anticipent de nouveaux sommets

Solana a fortement rebondi, avec des volumes de transactions en hausse de 60 % pour atteindre 5,52 milliards de dollars, alors que les analystes envisagent une possible percée vers 184 dollars.

Les produits d'investissement numériques enregistrent 1,17 milliard de dollars de sorties de fonds en raison d'une baisse de liquidité

Les produits d'investissement numériques ont enregistré des sorties massives de fonds s'élevant à 1,17 milliard de dollars, alors que l'ensemble du marché faisait face à une crise de liquidité.

Bitcoin à un test critique : si BTC dépasse 106 000 $, le marché baissier pourrait être repoussé